বই : প্রফেট

কাহলিল জিবরান

ভূমিকা ও তরজমা : জাহিদুর রহিম

প্রকাশক :ওয়াবিসাবি মিডিয়া আন্ড পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ : নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

প্রবল বসন্তের এক দুপুরবেলায় মুস্তাফা দেখলেন নগরপ্রাচীরের ওপর থেকে, বহু প্রতীক্ষিত জাহাজের পাল দেখা যাচ্ছে। যে জাহাজের প্রত্যাশায় তিনি এত বছর ধরে বন্দি হয়ে আছেন এই অরফেলিস নগরে। যে জাহাজে করে তিনি ফিরে যাবেন নিজ দেশে, আপন আলয়ে। কিন্তু এই বিদায়ের মুহূর্তে নগরের সকল মানুষের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করেন মুস্তাফা, যে শহরে তিনি এতগুলো বছর কাটিয়েছেন তার থেকে নিঃশব্দে বিদায় নেওয়া, আলগোছে প্রস্থান করা সম্ভব হয় না। ভর দুপুরে সাজানো বাগানের প্রান্তে দাঁড়িয়ে একে একে তিনি মুখোমুখি হন শহরের অধিবাসীদের…

খালিল জিবরানের (Kahlil Gibran) প্রবাদপ্রতিম বই প্রফেটের শুরুর দৃশ্য অনেকটা এইরকম। লেবাননের কাদিসা উপত্যকার প্রান্তে দাঁড়িয়ে এক আলুলায়িত মৌন ভাষায় মুস্তাফা বলে গেছেন মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় সত্যগুলো। যে ভাষা একই সঙ্গে গদ্যের ও কবিতার, আত্মা ও জীবনের।

শৈশবে আমেরিকায় পাড়ি জমানো জিবরান প্রফেট লেখার সময় যদিও ইংরেজি ভাষাকেই তাঁর আশ্রয় করে নিয়েছেন, তবু এই ইংরেজি কেবলই পোশাক। এর অন্তর্নিহিত রূপ, উপমার ব্যবহার, সকল কিছুই আমেরিকা থেকে হাজার মাইল দূরের লেবাননে প্রোথিত৷ প্রবল আধুনিক একটি সময়ে, আধুনিকতম দেশের ভাষায় লেখা একটি বই পড়ে উঠবার জন্য তাই কেবল ভাষাজ্ঞান আর সাহিত্যবোধই যথেষ্ট নয়। একই সঙ্গে প্রয়োজন উপযুক্ত সচেতনতার, যা আপনাকে নিয়ে যাবে এক ঐশ্বর্যমণ্ডিত আধ্যাত্মিকতার স্রোতে, চিন্তার আলয়ে দোলা দেবে বিস্তীর্ণ বাগান থেকে উড়ে আসা হাওয়া। তাই অনুবাদক জাহিদুর রহিমের মতে, ‘দ্যা প্রফেট-এর বর্ণনাকৌশল, উপমা প্রয়োগ, যা এটাকে বিশেষ করে তুলেছে, সেটা অবশ্যই সব ধরণের পাঠকের জন্য নয়।’

‘হে অরফেলিসের জনগণ, আমি বাতাসের সাথে চলে যাব, কিন্তু শূন্যতায় হারিয়ে যাব না। আজকের দিনটি যদি তোমাদের প্রয়োজন আর আমার ভালবাসায় পূর্ণতার দিন না হয়ে থাকে, তবে তা হয়ে থাক আগামীর এক মধুর প্রতিশ্রুতি।’ বিদায়মুহূর্তে মুস্তাফার এই উচ্চারণ আমাদের সতর্ক করে দেয়, মুস্তাফা পুরো প্রফেটজুড়ে যে উপদেশমালা আমাদের সামনে হাজির করেছেন, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু এই আধুনিক সময়ে এসে যেখানে প্রয়োজন বলতে আমাদের চোখে ভাসে কেবলই অর্থ, কেবলই যশ, সেখানে এই প্রয়োজনটা আসলে কি, যা একই সঙ্গে মানুষের এইসব ঠুনকো সফলতাকে আড়াল করে মহান করে তোলে আলাদা কোন এক জীবনের অর্থকে?

ছবি : লেখক

যদিও মুস্তাফার সকল উপদেশের বিষয়বস্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা অনুষঙ্গ নিয়ে, যেমন, কেনাবেচা, বিচার, নির্মাণ, ভালোবাসা, বিয়ে ইত্যাদি। কিন্তু মুস্তাফার সকল কথার মূল সুরটি রয়ে গেছে একটি আধ্যাত্মিক, সরল সুরে বাঁধা। যা আমাদেরকে জানিয়ে দেয় কী করে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের এইসব আপাত বৈষয়িক অনুষঙ্গেও খুঁজে পেতে পারে আধ্যাত্মিক স্বাদ, হৃদয়ের ছোঁয়া।

দ্য প্রফেটের উপদেশের সূত্রগুলো লক্ষ করলে আমরা দেখব, তাতে মূলত কয়েক রকমের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। যার কিছু কিছু আছে নিখাঁদ আন্তরিক, যেমন, ভালবাসা, সুখ ও দুঃখ, যুক্তি ও আবেগ, আনন্দ ইত্যাদি। এইসব প্রসঙ্গে জিবরান উচ্চারণ করেছেন তাঁর নিজস্ব সংজ্ঞা, ভিন্ন কোনো দৃষ্টিকোণ। যার ফলে আমরা আচমকা শুনে উঠি নৈকট্যের ব্যাখ্যায়, ‘দূরে না গিয়ে কী করে কাছের হয় মানুষ?’ কিংবা সম্পর্ক প্রসঙ্গে, ‘সম্পর্কগুলোর মাঝে কিছু ফাঁকা জায়গা রেখো, যাতে স্বর্গীয় হাওয়া তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে দোলা দেয়।’ অথবা, বেদনাকে ফুটিয়ে তোলা জিবরানের দর্শন, ‘তোমাদের মনের অনুভূতিকে ঢেকে রাখা প্রাচীর যখন ভেঙে পড়ে, সেটাকেই হৃদয়ের বেদনা বলে, মনের কষ্ট বলে।’

এই ধরনের লাইনগুলো আমাদেরকে সেই কাদিসা পাহাড়ের প্রান্তে একাকী হাঁটতে থাকা কিশোরের কাছে নিয়ে যায়, তার সেই একান্ত পৃথিবীতে মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকে, কিংবা আমাদের এই কোলাহলময় দুনিয়াতে কীভাবে আমরা বেঁচে থাকতে পারি তার পথপ্রদর্শন করে৷

আর কিছু প্রসঙ্গ এমন, যার যোগ মানুষের সামগ্রিক জীবনের সাথে৷ একাকীত্ব কিংবা নির্জনতার বদলে সেখানে ঘটে বহু’র সমাবেশ। যেমন, পোশাক, অপরাধ ও শাস্তি, আইন, বন্ধুত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গ৷ এখানে এসে অনেকক্ষেত্রে জিবরান যে অবস্থানটি গ্রহণ করেছেন, সেটা প্রায়শই বিদ্যমান সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে৷ যেমন, শাস্তি প্রসঙ্গে জিবরান বলেন, ‘তোমাদের কাছে এ কথা কঠিন শোনালেও আমি বলব, নিহত ব্যক্তি আপন হত্যার দায় থেকে মুক্ত নয়, লুট হয়ে যাওয়া মানুষও মুক্ত নয় লুণ্ঠনের দায় থেকে।…বেশিরভাগ সময় অপরাধী এক ছলনার বলি, আজ্ঞাবাহকমাত্র। আর দণ্ডিত হয় নির্দোষ কেউ, আজ্ঞাদাতা থেকে তফাতে, নিষ্পাপ, নির্দোষ।’

এই ধরনের অবস্থান আমাদের বিদ্যমান জগতের সামষ্টিক অনেক অন্যায়ের গোড়া ধরে ঝাঁকুনি দেয়, আমাদের জানিয়ে দেয় যে, কোনো একজন অপরাধীর অপরাধে সমাজের সকলের আকাঙ্ক্ষার একটা প্রতিফলন থাকে৷ আজকে যে সম্পদের লোভে একজন দুর্নীতি করে, অন্যজন রাহাজানি করে, তার ভেতর সেই সম্পদের লোভ জাগিয়ে দিল কে, অন্য কোনো মানুষই তো! সৌভাগ্যবান, সম্পদশালী মানুষ, লোক দেখিয়ে বিত্তের প্রদর্শনী করা মানুষ। পাপ কখনো ওহির মতো নেমে আসেনি পৃথিবীতে, এরও চাষ হয়েছে, যত্নের সাথে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে মানুষের মাঝে।

জিবরানের এই চ্যালেঞ্জ তার বাস্তব জীবনেও আঘাত হয়ে এসেছিল। দ্য প্রফেট প্রকাশের পর নিজ দেশের লেবানিজ যাজকেরা তাকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা করে বইয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে অবশ্য বিচলিত হননি জিবরান, এমনকি জীবনের শেষ দিকে খোদ খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে বাহায়ি মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। এর আগে তিনি নিজেকে মনে করতেন, সিরীয় আরব, খৃষ্টান ম্যারোনাইট ইত্যাদি।

এর বাইরে আর কিছু প্রসঙ্গ আছে যা মানুষের আত্মিক ও সামষ্টিক, দু-ধরনের জীবনের সাথেই যোগাযোগ রাখে। যেমন, সন্তান, খাদ্য ও পানীয়, বাড়িঘর ইত্যাদি৷ এই জায়গাগুলোতে জিবরানের বক্তব্য সমন্বয়মূলক, যা বাস্তব জীবনের সমস্যায় একরকম আধ্যাত্মিক সমাধান বাতলে দেয়। যেমন সন্তান প্রসঙ্গে জিবরানের উপদেশ, ‘তোমরা তাদের দেহকে ধারণ করতে পারো, কিন্তু আত্মাকে না। কারণ তাদের আত্মার বাস ভবিষ্যতের গৃহে, যেখানে তোমরা স্বপ্নেও যেতে পারবে না।’

জিবরানের এই নীরব অথচ ধারাল ভাষার কারণে দ্য প্রফেট প্রথম প্রকাশের শতবর্ষ পরে এসেও রয়ে গেছে সরল, রুপালি আত্মার মানুষের কাছে এক পরম বিস্ময়৷ শ’খানেক পৃষ্ঠার চেয়ে কম আয়তনের ক্ষুদ্র এই বইটি তাই ইংরেজি ভাষায় খোদ বাইবেলের পরে পাঠকদের প্রথম পছন্দ। মূল ইংরেজি বাদে দ্যা প্রফেট যে আরো একশ’টি ভাষায় অনূদিত হলো এর পেছনেও কারণ সেই একই, এর অতি সংক্ষিপ্ত ভাষা, কথার চেয়ে বক্তব্যের বিপুলতা৷

বাংলাভাষায় ইতিপূর্বে দ্যা প্রফেট আরো দুবার অনুবাদ করা হয়েছে, কবির চৌধুরী ও সুরঞ্জন বসাক করেছেন সেগুলো৷ এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো জাহিদুর রহিম অনুবাদ করলেন। কোনো ধরনের তুলনামূলক আলোচনায় না গিয়ে বলা যায় যে, নতুন করে করা এই অনুবাদটি জিবরানের মূল প্রফেটের অনেক কাছাকাছি। জিবরান যে সৌম্য, নির্জন ভাষায় কথা বলেন, তার কাব্যিক দ্যোতনাকে অক্ষুণ্ন রেখে ভাষা পরিবর্তন করা নেহাতই জটিল কাজ৷ মূলত কবি ও প্রাবন্ধিক জাহিদুর রহিম তার নিজস্ব ক্ষমতাবলে সে অসম্ভবের দুয়ারে কড়া নেড়েছেন, যা একজন লেখকের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষার ব্যাপার।

বুকিশ প্রকাশিত এই অনুবাদটির ভাষা খুব কাব্যিক কিংবা গোলমেলে, জটিল ধরনের নয়৷ আবার নিতান্ত সাদামাটা আটপৌরে কোনো ভাষান্তরও বলা যায় না একে। মুখের কথার সারল্য, এবং জিবরানের কাব্যিকতা দুটোকে পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে জাহিদুর রহিম দূর-ভাষার মুস্তাফাকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছেন, এটি একই সঙ্গে কৃতিত্ব ও শ্লাঘার ব্যাপার।

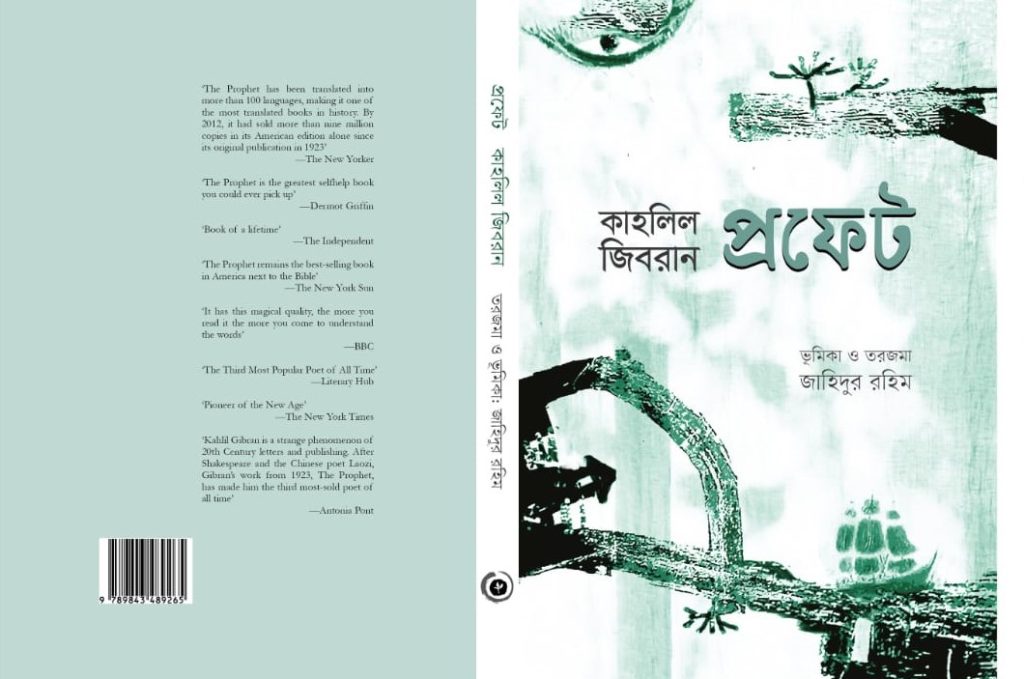

নতুন মুদ্রণের প্রচ্ছদ

সুপাঠ্য!